La surveillance au travail : un flÃĐau pour un tiers des salariÃĐs

18 septembre 2025

PrÃĻs d’un tiers des salariÃĐs se sentent ÃĐpiÃĐs au travail selon une ÃĐtude rÃĐcente du logiciel RH ADP. Une pratique qui se traduit par une hausse du stress et, paradoxalement, une baisse de la productivitÃĐ. Surprise : ce n’est pas la faute du tÃĐlÃĐtravail ! Explications.

La surveillance des salariÃĐs au travail ne date pas d’hier… mais elle s’est dotÃĐe de nouveaux outils avec l’essor du tÃĐlÃĐtravail et de l’IA.

Une entreprise dans l’immobilier a ainsi ÃĐtÃĐ condamnÃĐe en fÃĐvrier dernier à une amende pour avoir filmÃĐ ses salariÃĐs en continu dans ses locaux avec un captage permanent de l’image et du son et pour avoir paramÃĐtrÃĐ un logiciel qui comptabilisait le temps passÃĐ sur certains sites Web, pour ceux en tÃĐlÃĐtravail. Une pratique trop intrusive selon le lÃĐgislateur.

Le logiciel RH et de paie ADP s’est intÃĐressÃĐ Ã ce phÃĐnomÃĻne et ses consÃĐquences au cours d’une vaste ÃĐtude menÃĐe auprÃĻs de 38 000 collaborateurs dans 34 pays.

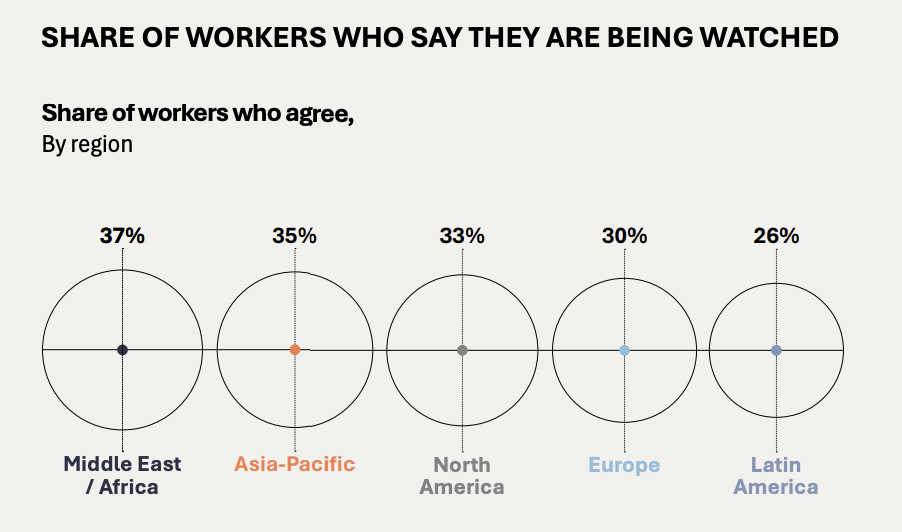

Le rÃĐsultat marquant : prÃĻs d’un tiers des rÃĐpondants se sentent effectivement surveillÃĐs au travail.

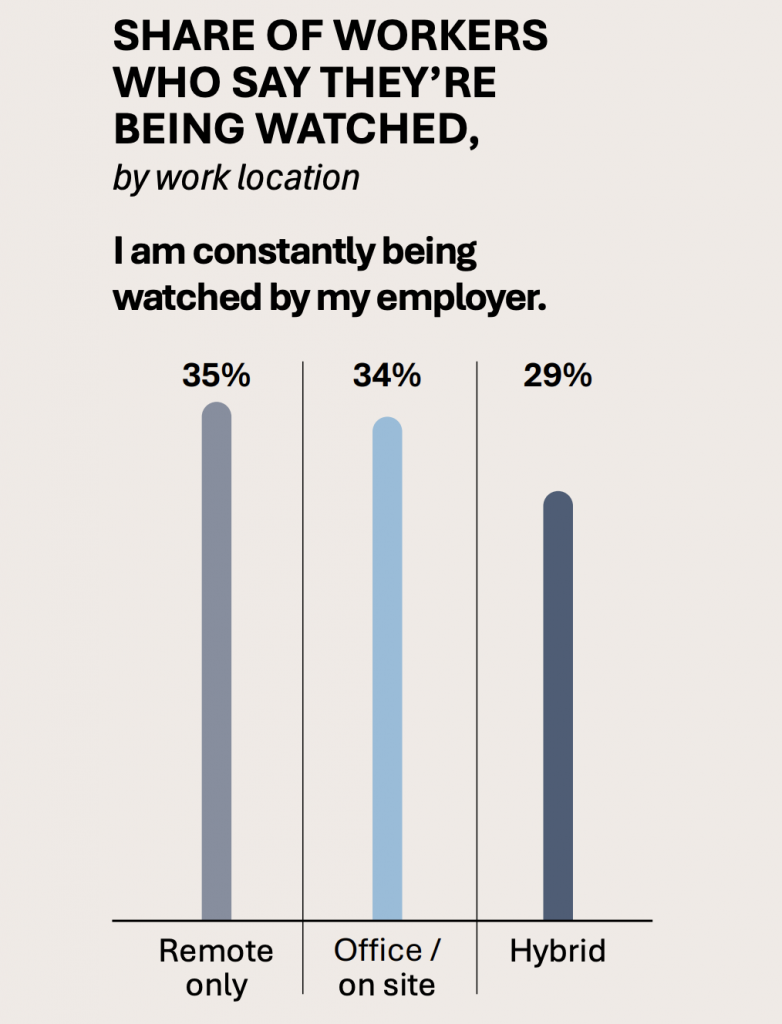

La faute au tÃĐlÃĐtravail ? On pourrait en effet croire que le fait de ne pas Être au bureau sous le regard direct de ses collÃĻgues ou de son ou sa gestionnaire peut inciter un employeur à augmenter la surveillance. Pourtant… ce n’est pas le cas !

D’aprÃĻs l’enquÊte, il n’y aurait absolument aucune diffÃĐrence entre les salariÃĐs en tÃĐlÃĐtravail et ceux qui se rendent au bureau.

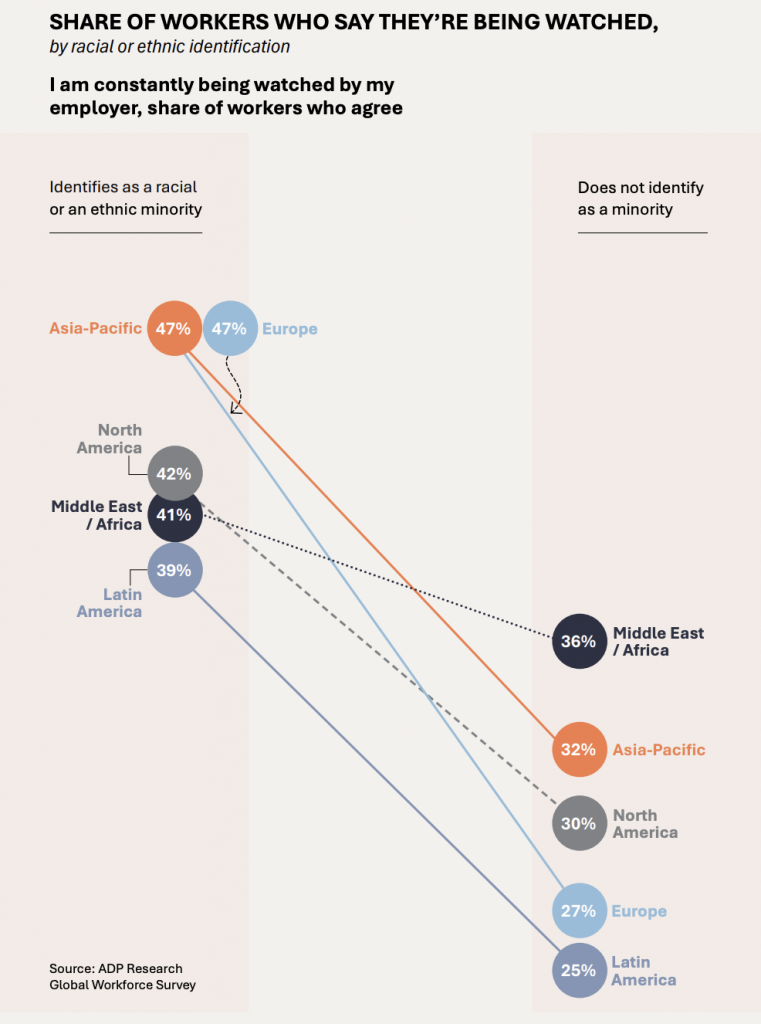

La rÃĐalitÃĐ est malheureusement plus triviale : le facteur principal qui explique la diffÃĐrence de surveillance entre salariÃĐs concerne… le sentiment de minoritÃĐ de la personne. Plus un employÃĐ se considÃĻre comme une minoritÃĐ et plus il y a de chance qu’il se sente ÃĐpiÃĐ au travail.

L’ÃĐcart est particuliÃĻrement notable en Italie (de 61 % à 24 % entre les minoritÃĐs et les non membres d’une minoritÃĐ). MÊme s’il est prÃĐsent à un degrÃĐ moindre dans le monde entier, que cela soit aux Ãtats-Unis (43 % et 30 % respectivement), au Canada (41 % et 30 %) ou en France (41 % et 26 %).

Parmi les autres facteurs de surveillance, notons :

- L’ÃĒge : les salariÃĐs de moins de 40 ans se sentent plus surveillÃĐs (37 %) que ceux de plus de 40 ans (27 %)

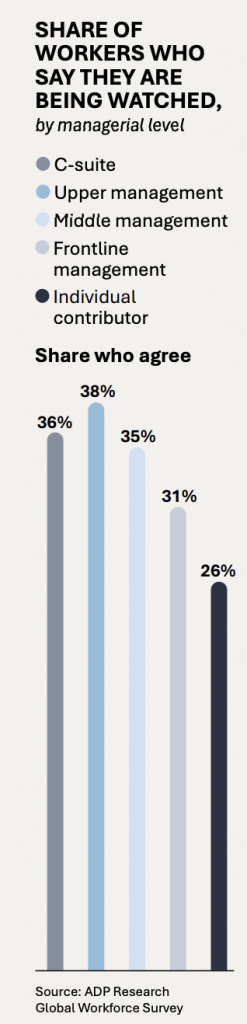

- le niveau hiÃĐrarchique : les gestionnaires et leaders se sentent plus ÃĐpiÃĐs

Des consÃĐquences nÃĐfastes

Au-delà du constat, intÃĐressons-nous aux effets d’une trop grande surveillance. D’une part, les salariÃĐs qui se sentent surveillÃĐs sont trois plus nombreux à ressentir du stress au quotidien dans leur travail. Parmi eux, 37 % sont en recherche active d’un nouveau travail – comparativement à 13 % pour les personnes qui ressentent du stress moins d’une fois par semaine.

Par ailleurs, les salariÃĐs ÂŦ ÃĐpiÃĐs Âŧ sont aussi trois moins nombreux à affirmer Être trÃĻs productif. à rebours de ce que l’on pourrait penser, surveiller ses ÃĐquipes n’augmente pas leur productivitÃĐ.

Il est faux de penser que pour Être performants, les gens doivent Être surveillÃĐs et contrÃīlÃĐs. En fait, câest tout le contraire pour la trÃĻs grande majoritÃĐ des gens. La surveillance peut nuire à lâinstauration dâun climat de confiance et dâautonomie Âŧ, alerte Manon Poirier, directrice gÃĐnÃĐrale de l’Ordre des RH au QuÃĐbec dans une tribune publiÃĐe en mars dernier.

Avant de poursuivre :

De maniÃĻre gÃĐnÃĐrale, lâemployeur devrait privilÃĐgier la mesure des rÃĐsultats plutÃīt que la microgestion des processus. Par ailleurs, lâassiduitÃĐ nâest pas synonyme de productivitÃĐ. Jâinvite les organisations à adopter une posture de confiance envers lâensemble des membres de leurs ÃĐquipes, et de gÃĐrer lâexception au besoin. Âŧ

C’est aussi le message que cherchent à faire passer les experts de ADP dans leur rapport d’analyse :

Les employeurs peuvent rassurer les travailleurs inquiets en leur communiquant ouvertement et frÃĐquemment les attentes. Les personnes qui comprennent clairement ce qu’on attend d’eux au travail sont 3,7 fois plus susceptibles de dÃĐclarer Être hautement productifs Âŧ.

Autrement dit, l’important pour l’employeur est d’arriver à mesurer ce qui a de l’importance et que le salariÃĐ soit en capacitÃĐ de faire ÃĐvoluer cet indicateur de succÃĻs. Exemple : dans un restaurant, le nombre de commandes n’est pas un bon indicateur pour mesurer le travail d’un serveur. S’il n’y a pas de client, ce n’est pas de le faute du serveur ! Un bon indicateur serait plutÃīt le temps pour prendre une commande.

Dans tous les cas, on remarque que les politiques de surveillance gÃĐnÃĐralisÃĐes semblent faire plus de mal que de bien, Âŧ concluent les chercheurs d’ADP.